L'atrophie olivopontocérébelleuse représente une affection neurologique rare qui affecte le système nerveux central. Cette maladie neurodégénérative, décrite pour la première fois à la fin du XIXe siècle, se manifeste sous différentes formes et nécessite une prise en charge adaptée.

Comprendre l'atrophie olivopontocérébelleuse

Cette maladie complexe atteint aussi bien les hommes que les femmes. Elle apparaît généralement entre 35 et 50 ans selon la forme diagnostiquée, avec une évolution progressive qui impacte significativement la qualité de vie des patients.

Définition et mécanismes de la maladie

L'atrophie olivopontocérébelleuse, aussi connue sous le sigle AOPC, se présente sous deux formes distinctes : familiale, transmise génétiquement, ou sporadique, survenant de manière aléatoire. La forme sporadique, identifiée comme atrophie multisystémique, débute habituellement vers 57 ans et évolue sur une période moyenne de six à neuf ans.

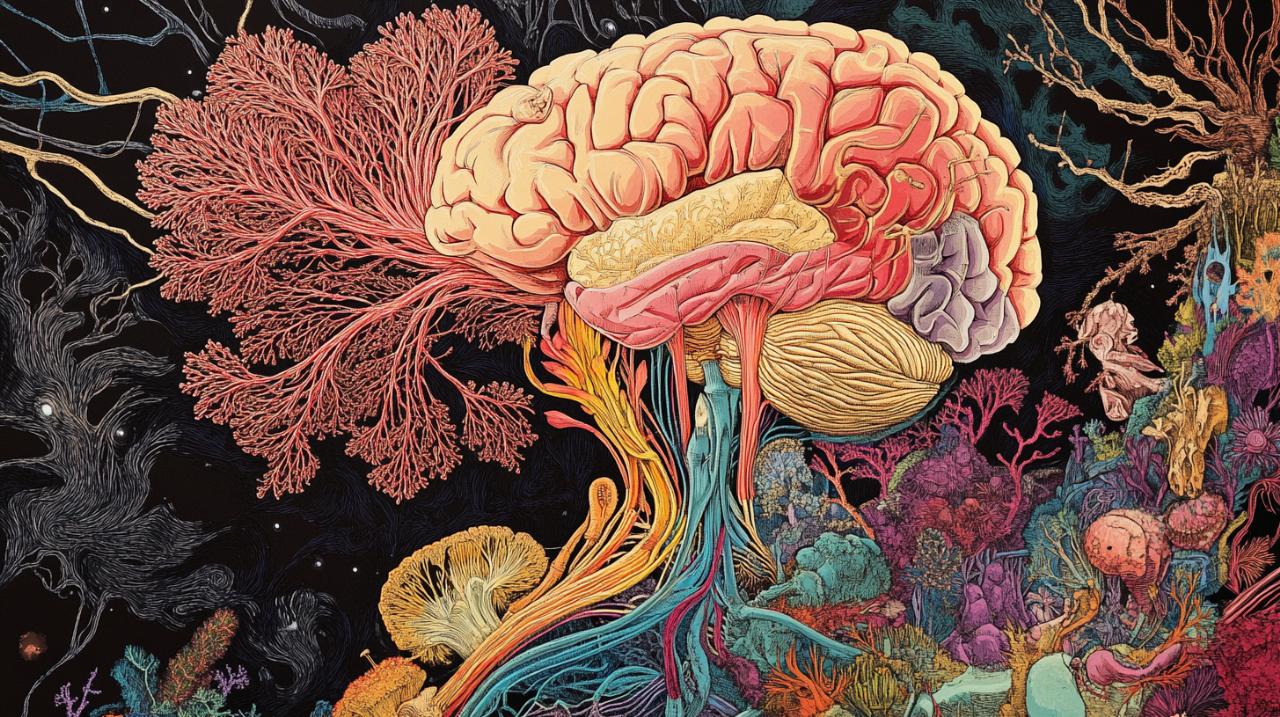

Les zones cérébrales touchées par l'AOC

Cette pathologie se caractérise par une dégénérescence neuronale spécifique. Elle affecte principalement trois zones du cerveau : les noyaux olivaires inférieurs, les noyaux pontins et le cervelet. Cette atteinte multiple explique la diversité des manifestations neurologiques observées chez les patients.

Les manifestations cliniques de l'AOC

L'atrophie olivopontocérébelleuse (AOPC) représente une maladie neurodégénérative rare, touchant indifféremment les hommes et les femmes. Cette pathologie se caractérise par une atteinte spécifique du cervelet, du pons et des olives médullaires, entraînant une dégradation progressive des fonctions neurologiques.

Les premiers signes de la maladie

Les manifestations initiales de l'AOPC apparaissent généralement entre 35 ans pour les formes familiales et 50 ans pour les formes sporadiques. Le tableau clinique débute classiquement par des troubles de la coordination, traduisant un syndrome cérébelleux. Les patients présentent une ataxie, accompagnée d'une dysarthrie et de tremblements. L'imagerie par résonance magnétique met en évidence une atrophie caractéristique des structures cérébrales concernées.

L'évolution des symptômes au fil du temps

La progression de l'AOPC suit une trajectoire lente, particulièrement dans les formes familiales. Les formes sporadiques montrent une évolution sur environ 6 ans. Au fil du temps, les patients développent des symptômes parkinsoniens dans plus de 50% des cas. Le tableau clinique s'enrichit de manifestations additionnelles incluant des difficultés de contrôle des sphincters, des altérations intellectuelles et divers signes neurologiques. La forme sporadique la plus fréquente correspond à l'atrophie multisystémique, avec une survie moyenne estimée entre six et neuf ans après les premiers signes.

Le diagnostic de l'atrophie olivoponlocérébelleuse

L'atrophie olivoponlocérébelleuse (AOPC) représente une maladie neurodégénérative affectant indistinctement les hommes et les femmes. Cette pathologie se manifeste généralement entre 35 ans pour les formes familiales et 50 ans pour les formes sporadiques. Les premiers signes se caractérisent par des difficultés de coordination, marquant le début d'une évolution progressive.

Les examens médicaux nécessaires

Le processus diagnostique s'appuie sur l'identification de manifestations spécifiques. Les médecins recherchent notamment la présence d'un syndrome cérébelleux, caractérisé par des troubles de la coordination. L'évaluation clinique s'intéresse aux troubles moteurs, présents dans plus de 50% des situations. Les spécialistes examinent aussi les fonctions sphinctériennes et réalisent un bilan neurologique complet pour détecter d'éventuelles complications associées.

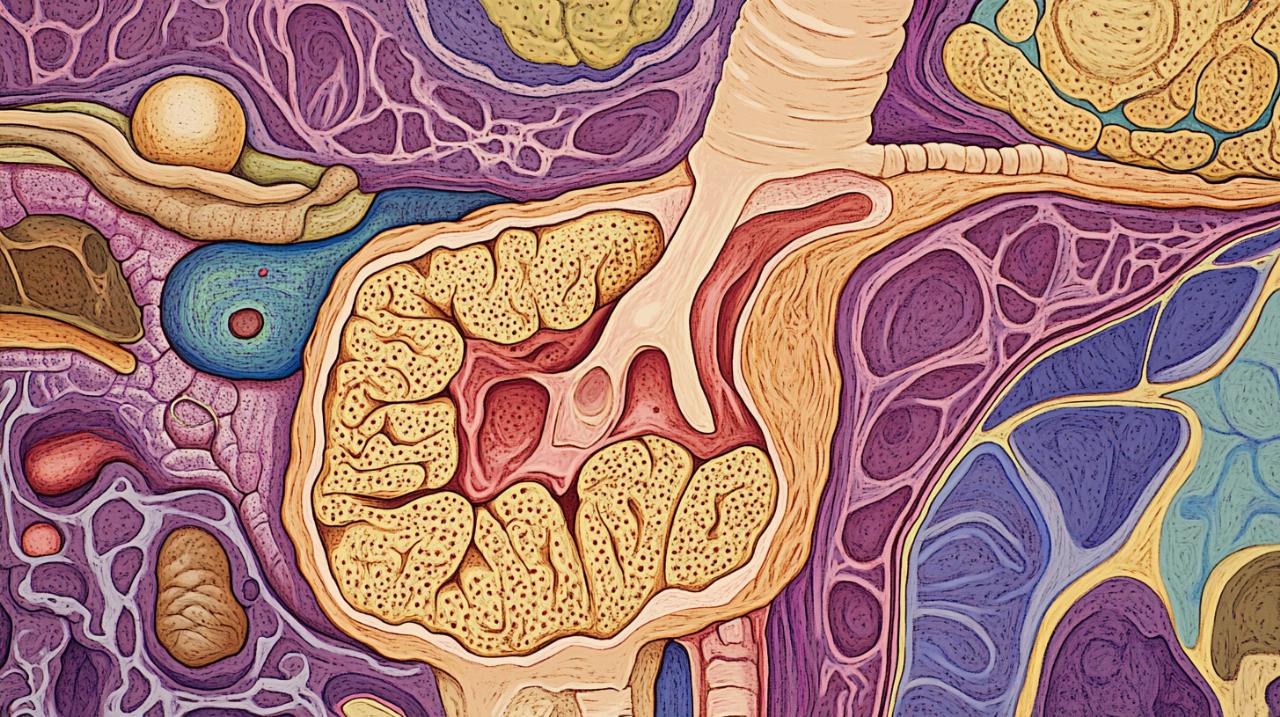

L'interprétation des résultats d'imagerie

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) constitue un outil diagnostique essentiel. Elle met en évidence les altérations caractéristiques de l'AOPC : une atrophie du cervelet, de la protubérance et des olives médullaires. Cette technique d'imagerie permet également d'évaluer l'étendue des lésions et de suivre l'évolution de la maladie. Les formes sporadiques présentent une progression relativement rapide, avec une durée moyenne d'évolution de six ans, tandis que les formes familiales suivent une trajectoire plus lente.

Les options thérapeutiques disponibles

L'atrophie olivopontocérébelleuse (AOPC) nécessite une prise en charge adaptée pour atténuer les manifestations de cette maladie neurodégénérative. Les professionnels de santé proposent une stratégie personnalisée associant différentes approches pour améliorer la qualité de vie des patients.

Les traitements médicamenteux adaptés

La prise en charge médicamenteuse de l'AOPC s'oriente vers le soulagement des symptômes spécifiques. Les médecins prescrivent des traitements ciblés pour réduire les troubles moteurs, l'ataxie et les manifestations parkinsoniennes. Cette approche s'adapte à chaque patient selon la forme de la maladie – familiale ou sporadique – et l'intensité des symptômes neurologiques présents.

Les approches non médicamenteuses

Les soins non médicamenteux constituent un volet essentiel dans la gestion de l'AOPC. La rééducation fonctionnelle aide à maintenir les capacités motrices face au syndrome cérébelleux. Les patients bénéficient également d'une prise en charge orthophonique pour traiter la dysarthrie. Un accompagnement psychologique peut s'avérer bénéfique pour faire face à l'évolution progressive de la maladie, particulièrement dans les formes sporadiques où la progression est plus rapide.

L'accompagnement au quotidien

L'accompagnement des personnes atteintes d'atrophie olivopontocérébelleuse nécessite une approche personnalisée. Cette maladie neurodégénérative, qui se manifeste généralement entre 35 et 50 ans selon les formes familiales ou sporadiques, demande une adaptation constante des soins et du soutien apporté. L'évolution lente de la maladie requiert une organisation minutieuse du quotidien pour maintenir la meilleure qualité de vie possible.

Le rôle des aidants familiaux

Les aidants familiaux représentent un pilier essentiel dans la prise en charge des patients atteints d'AOPC. Ils accompagnent la personne face aux différents symptômes comme l'ataxie, la dysarthrie et les troubles moteurs. Leur présence permet d'assurer un suivi régulier et d'adapter les soins selon l'évolution des manifestations neurologiques. Les aidants participent activement à la coordination des différents intervenants médicaux et paramédicaux, assurant ainsi une continuité dans les soins.

Les adaptations du cadre de vie

L'aménagement du lieu de vie constitue un aspect fondamental pour les personnes touchées par l'AOPC. Les modifications doivent prendre en compte les troubles de la coordination et les difficultés motrices caractéristiques du syndrome cérébelleux. L'installation d'équipements spécifiques et la réorganisation des espaces permettent de faciliter les déplacements et les activités quotidiennes. Ces adaptations évoluent progressivement avec l'apparition des symptômes parkinsoniens et l'aggravation des troubles neurologiques.

La recherche et les perspectives d'avenir

Les études scientifiques sur l'atrophie olivoponteocérébelleuse (AOPC) se multiplient, apportant une meilleure compréhension de cette maladie neurodégénérative. Cette affection rare, touchant aussi bien les hommes que les femmes, fait l'objet d'investigations approfondies sur ses mécanismes d'action et ses manifestations cliniques.

Les avancées scientifiques récentes

La recherche médicale a permis d'identifier deux formes distinctes de la maladie : les formes familiales, décrites initialement par P. Menzel en 1890, et les formes sporadiques, documentées par J.J. Dejerine et A. Thomas en 1900. Les technologies d'imagerie modernes, notamment l'IRM, permettent maintenant de visualiser précisément l'atrophie caractéristique du cervelet, du pont et des olives médullaires. Les scientifiques ont également établi que l'âge moyen d'apparition se situe autour de 57 ans, avec une apparition plus précoce dans les formes familiales.

Les essais cliniques en cours

Les travaux actuels se concentrent sur l'atrophie multisystémique (AMS), identifiée comme la forme la plus fréquente de l'AOPC sporadique. Les chercheurs étudient les manifestations cliniques variées, incluant l'ataxie, la dysarthrie et les signes parkinsoniens. La progression de la maladie fait l'objet d'un suivi particulier, avec une durée d'évolution estimée entre six et neuf ans. Les équipes médicales travaillent sur des approches thérapeutiques novatrices, même si les traitements actuels restent principalement axés sur le soulagement des symptômes.

La prise en charge multidisciplinaire des patients

L'atrophie olivopontocérébelleuse nécessite une approche soignante complète, adaptée aux manifestations spécifiques de chaque patient. Cette maladie neurodégénérative, touchant aussi bien les hommes que les femmes, se caractérise par une atteinte progressive du cervelet, du pont et des olives médullaires. La mise en place d'un accompagnement personnalisé devient essentielle face aux symptômes variés comme l'ataxie, la dysarthrie ou les troubles moteurs.

L'équipe médicale et paramédicale impliquée

Un ensemble de professionnels de santé intervient dans le suivi des patients atteints d'AOPC. Le neurologue coordonne le diagnostic et le traitement, s'appuyant sur des examens comme l'IRM qui révèle l'atrophie des zones cérébrales caractéristiques. Les kinésithérapeutes et ergothérapeutes accompagnent le patient dans la gestion des troubles de coordination. Les orthophonistes travaillent sur les difficultés d'élocution, tandis que les psychologues apportent un soutien face aux répercussions psychologiques de la maladie.

Les différents types de rééducation fonctionnelle

La rééducation fonctionnelle représente un axe majeur du traitement symptomatique. Les séances visent à maintenir l'autonomie du patient face aux manifestations de la maladie. Le programme inclut des exercices d'équilibre pour l'ataxie, des techniques de contrôle respiratoire pour la dysarthrie, et des mouvements adaptés pour les symptômes parkinsoniens. Cette prise en charge s'adapte à l'évolution de la maladie, considérant que les formes sporadiques progressent généralement sur une période moyenne de six ans, tandis que les formes familiales connaissent une évolution plus lente.